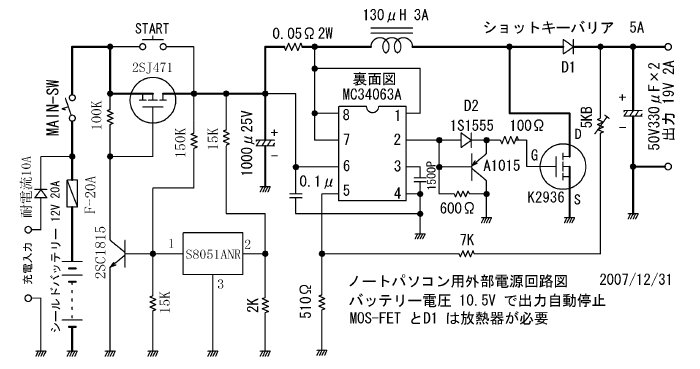

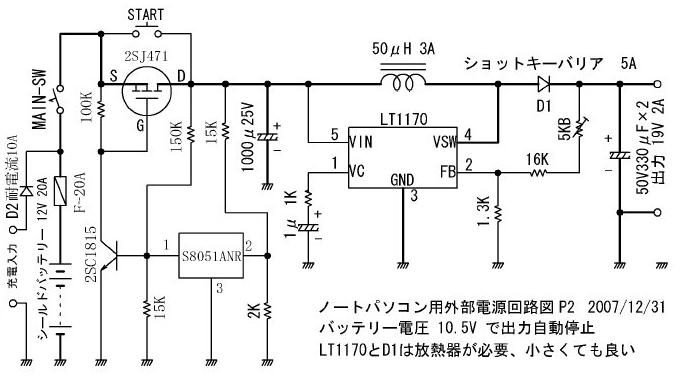

入力DC12V出力DC19V2A

ちょっとピンボケはご愛嬌

ちょっとピンボケはご愛嬌

|

|

| |||

|

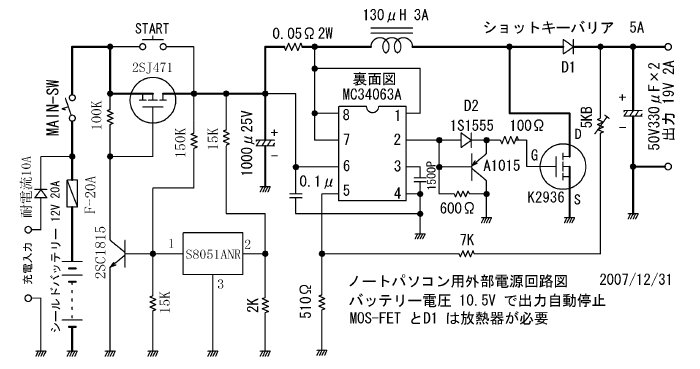

左からMC34063Aと同型 中 POWER−MOS FET 右ショットキーバリアダイオード |

左 良く使われるが型名は不明 2号器で LT1170に使用する 右、左の物より少し広く少し低い、 秋月電子店舗で購入 |

真ん中の右の物に左右にM3タ ップ追加工してFETとショットキー ダイオードを取り付けた一号器用 |

|||

|

|

| |||

|

左側 外形φ23内径φ13 厚み8.3mm 180μH 右 トーキンOH−033Z 130μH |

標準ユニバーサル基盤 一号器二号器ともこれを使用 二号器は自動停止回路も含む |

専用IC LT1170 5本足でこのように曲げ加工済み このICを使って試作2号器完成 |

|

シールドバッテリーはアマチュア無線の運用時に使うバソコンなのでエンジ

ンを止めた状態で使うために必要。 (車のエンジンはノイズ発生器なので弱いシグナルはノイズに隠れてしまう) 充電入力端子ですが1A前後に電流制限の付いた家庭用定電圧電源の使用を 想定しています、シールドバッテリーが空になった状態で車のシガーライタ ーソケットへつなぐと車のヒューズが飛びます、専用充電装置をつけて使用 する。 充電入力ダイオードは充電装置への逆流防止兼逆接防止用です。 エンジンを回した状態だけでの使用ならシールドバッテリーと逆流防止ダイ オードは必要ありませんが逆接続防止を考えるとダイオードはあった方が良 い時も有ります。 起動はMAIN−SWを入れてSTARTボタンを押す、リセットICの出 力1番ピンがハイインピーダンスになりますからC1815がONになって P−MOSFET、2SJ471がONとなって、その状態が持続します。 バッテリ電圧が10.5V付近になるとリセットICの1番ピンがローにな って2SJ471がOFFになり回路は停止します、放熱器は不要です。 調節はリセットICの2番ピンの15KΩの抵抗を20KΩの可変抵抗にして バッテリー電圧が10.5Vで停止するように調節し出来るだけ近い値の抵抗 と交換する。 アップコンバータの入力出力コンデンサは小容量を何個か並列にした方が良い と思います、低ESRのコンデンサが良いのですが「OS−CON」などにICの位相が ずれ込み動作が不安定になることがあるとサイトで記述されていました、安全には小 容量のアルミ電解コンデンサを並列にするとESRが小さくなりますので数個並列で必要容量を確保 が宜しい様です、0.1μのセラミックやタンタルコンなどを並列に加えると効果があるようです、 詳しくは専門書などで確認する。 0.05Ω2Wは出力電流制限用です、MC34063Aの6pinと7p in間の電位差が0.3Vで制限が掛かるとマニアルに記述されていますが ICのサーマルシャットダウンなどと一緒の為か計算値よりかなり早く少しず つ効いて来ます1.5A付近からだらだらとわずかですが下がるのが気に食わ なく結局2Aでの電圧降下が無くなる付近で計算値0.1Ω3Aが0.05Ω 6Aに成った。 一番重要なのがスイッチングコイルです成功するかどうかはこのコイルにかな り依存します、この一号器には以前、秋月電子より購入した東北金属製のトロ イダルコイル、180μH スイッチング用と謳っていたのを五個ぐらい買い ダウンコンバータに使っていました、その残り品で一号器を作りテストを重ね 良好な結果が出ましたが、試作用のコイルが無くなってきたので最近東北金属 の0H033Z、130μHを購入し一号器のコイルと交換し結果を探ったら交 換前と殆ど変わらず発熱も少なく好結果でした。 ジャンクのスイッチングレギュレータなどの電圧変換?用に使ってあるトロイ ダルコアも適当に巻き換えて使用できます、二号器で使っていますがかなり良 い結果がでました。 ジャンク屋さんに転がっている黒色のノイズフィルター用のコアは発熱が多く 使えませんでした。 スイッチング用 POWER MOS FET ですが耐電圧40−60Vぐ らいでON抵抗が小さく高速タイプなら使えます、ここで使ったK2936は 秋月電子から買った物です、スペックは Vdss=60V Id=45A、 tr=200ns tf=240ns Rds=0.01Ω こんな感じの物 です、この程度品なら選ぶのが困る程販売されています。 D1のショットキーバリアダイオードですが、これも出来るだけ高速でON抵 抗の小さい物が良いです、これもコイル、FETに続き性能に関わる部品です 特に逆回復時間の遅いのは回復過程で大きなスパイクが発生する様ですから出 来るだけ早いのを使ったほうが良いです。 一号器ではジャンクのスイッチングレギュレータから取った MOSPECの F06C20C と印刷されていた trr=150ns 5Aを使ってみま した、結果は良好です、最近はもっと高速タイプが結構売られていますので心 配ないと思います。 FETドライブ回路ですが、FETのゲート入力容量がK2936は2200 pF有ります、他の品種でも似たり寄ったりでしょうか、ONからOFFに成 る間に出来るだけ早くゲートの電荷を放出させる為、ダイオードとPNPトラ ンジスタを使った回路です、このICの出力はエミッタフォロアーになってい ますのでこの回路がベストと思われます、ゲートに入っている100ΩはFE Tの発振防止です、10Ω〜100Ωぐらいを使うのが一般的かと思われます。 出力電圧調整は5KΩBの半固定抵抗で決めます、抵抗が断線するとかなり高 電圧になりますから不安定な半固定抵抗より固定抵抗に置き換えた方が安心で きるかと思われます。 製作上の注意として太線部分は大きな電流になりますのでパターンなどの容量 に注意する、特にアースランドの確保に注意するとともにランド内の入力出力 関係も注意する、周りに撒き散らすノイズにも関係します。 入力部のグランドは出力へ干渉しないよう最短で入力端子側へ引き込み出力側 へスパイクが載らないよう気をつける。 |

コントロール基盤が良く見える様に斜め

に撮りました。

コントロール基盤が良く見える様に斜め

に撮りました。

|

この専用ICの回路はICとFETを使って作るより回路も簡単になります、ただし電

流制限などはIC内部で特殊?な方法で5Aぐらいに固定されているようで細かく定電

流化するには一番ピンに制御回路を追加して行う様です。 一台作って見た結果はかなり良い結果を確認しました、IC以外の部品で特にコイルと ショットキーバリアダイオード、入出力コンデンサなどに注意すればかなり良い結果に なります。 この試作に使ったコイルは スイッチング、ジャンク基盤のマルチ電圧変換に使ってい たコイルを解き0.8φのホルマル線を巻けるだけの密巻きです、動作、極めて良好発熱 殆ど無し、インダクタンス 不明ですが憶測で50μH〜150μHぐらいかと思います この事から厳密な値にならなくても指定値より多少大きくても良い感じです。 トロイダルコア外形φ23、内径φ14、厚みt=8 色薄青 メーカーは色で区別してい る様ですが詳細は不明、製作テストから感じた結果は薄緑と薄青が良かった。 ICのマニアルでは50μHとなっていますので購入は小さくならないで出来るだけ近 い値のコイルを購入する。 これから部品を買うならこの専用ICの回路がお勧めです、注意する点はICから5本 の足が出ていますからユニバーサル基盤などでは回路の引き回しが性能に関わりますの で、配線前に引き回しイメージを徹底して取り掛かるべきと思われます、パターンを起 こすなら両面基盤で充分なアースランドを確保した設計が宜しいと思います。 |