秋月の電子キット -⊿V制御 超急速充電器の実験及びアップグレード

参考文献

CQ出版社の、秋月の電子キットを作ろう、及び

組み立てキットに入っている取り扱い説明書などを参考にさせていただきました。

記

衝動買いでニッケル水素電池を買ってしまい何か役に立てなければと思っていた所で

充電器の記事を読み、作ろうと思い始めました。

どうせ作るなら少しは良い物を、と思い、いろいろ考えたのです。

どんなものにするか。

- なるべく簡単に出来るもの

- アウトドアーでも使えるよう、高能率なもの

- 充電を出来るだけ短時間に、する

- 充電出来るセル数を簡単に変更出来るようなもの

2~4を満たすにはスイッチング方式しか無い

幸いに秋月のスイッチング電源(ペアキット)を持っていたのでこれを使用する

仕様が決まった、設計は夜、寝ながら考えるだけ

最近は横になったら考える暇なく眠ってしまう様だ...

毎日思考錯誤のくりかえしが続き、実験また実験の日々が続く

苦労の末やっと回路が出来た、ひさひぶりに快感を感じた。

-⊿V制御 超急速充電器、配線図

(1.25A×90分 2セル~4セル仕様)

回路の特徴及び説明

-

電源入力は電池のセル数に関係ないのですが1.5V/1セル+6ボルト以上必要

30V、まで掛けられます、

図の仕様は2セル~4セルになっていますので、12Vでも大丈夫です。

-

スイッチング電源部の働き

Tr4 のコレクタの電位を検出し、一定の電圧を Tr4 に供給します、

1KΩVr を回して Tr4 のエミッタ、コレクタ間の電圧を1.5Vになるようにセットします。

セル数や電流に関係なく 1.5Vを維持するようになります。

これで1.5アンペア流しても付属の放熱器でOKです

セル数が多い場合はスイッチング電源IC の6番ピンと GND 間に抵抗を入れて電圧を上げて調節します。

Tr6 の安定化電源

これがないと入力電圧を替える度に V+ の抵抗を替える事になります、定電流ダイオードでツェナーダイオードに電流を与えてますので入力電圧を大幅に替えられます。

ただし定電流を維持できるのはこの回路では14V以上です、このダイオードは5V前後の残留?電圧が有るからです、14V以下は普通の抵抗と同じような特性でした。

定電圧ダイオードのドライブ電流ですからまったく問題ありません、

(ただしこの回路では、です)

定電流ダイオードは秋葉原の若松通商で見つけました、石塚電気製との事100V まで掛けられるとの事でしたが、定格容量300mWを超えると良くないですね

充電器部分の回路で変更になった部分は

- V+ の抵抗が200Ωになった。

- RS を 0.2Ωになるよう並列に抵抗を数本加えた。

- 逆流防止ダイオードを少し大きくした。

- 充電器の電源入力が二系統になりますからパターンをカットしてTr4のエミッタ及び150Ωの抵抗をICの電源と分離しこちらにスイッチング電源の出力をつなぎ、さらにコレクタへ電圧センスを接続します。IC側の電源は7.8V の定電圧を接続です。

配線図に一部誤りが有ります、Gと書いてあるLEDですがこれは7.8V側へ書くべきでした、元々基板ではそうなっています。

コーヒーブレーク

秋月の放電器のキットも買って有るがまだ組み立ててないので、我が家の超ローテク放電器をここにご紹介しておきます。

秋月の放電器のキットも買って有るがまだ組み立ててないので、我が家の超ローテク放電器をここにご紹介しておきます。

これでも結構電流は安定します、写っていませんがテスターもつないでます

電池の電圧を見張ってなければ過放電の危険があります。

12V23Wの電球です

組み立て時の注意

スイッチング電源部

ペアキットの基板に電源の入出力部側でない方へ、ICを1個だけ取り付けます。

説明書では、ICを上から見て右へまげて取り付けるようにシルク印刷されていますが

体裁を気にする人は曲げたくないと思う方も居られるかと想いますが。

それでは、どうする

ICをバらして分かったのですが、7番8番ピンは、コイルの延長がピンになっている

したがって曲げや引っ張りには大変強い事が分かりました

そこで7番と8番ピンをICが基板に対して平行になるように

曲げて1番から6番ピンが基板にらくに入るように加工します

基板とICの底面は余裕があるのでラジペンなどで簡単に加工出来ます。

基板のあまった部分には

配線図から組み立てキットには無い部分を組み込みます

ランドやパターンをカットして必要なパターンを確保します

4セル以下の時で入力電圧が一定の場合は定電圧回路は必要有りません

例、入力電圧14Vの場合のV+への抵抗の算出

(14V-5)÷0.015A=600Ω このぐらいで良いと思います

電池ホルダー

急速充電の場合は電池ホルダーは良い物を使用する。

1Aぐらいでも接触不良などで接触部やカシメ部で発熱し(-⊿V)の検出不良の原因になります

この二つは秋葉原で購入出来ます。

この二つは秋葉原で購入出来ます。

左側のは普通のパーツ屋で売っていますがあまりお勧め出来ません

右側は秋月に有ります、

こちらもカシメ部分が接触不良ぎみになりますが、

絶縁体が耐熱性らしく半田付けしても変形しませんので、

ハトメとラグを半田で固定すれば完璧になります。

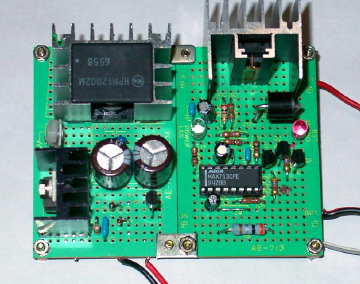

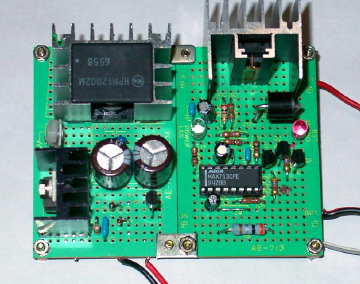

完成した基板です

二つの基板をドッキングして

二つの基板をドッキングして

裏側で基板間の配線を済ませて、完成です。

左側のスイッチングICも基板に平行に付いていますね

後は適当な箱に収めて完成です。

使ってみた結果

- 1V/セルまで放電させたパナソニックのHHR3GS1550mA×4セル

- 同じく 1V/セルまで放電させたGP1700mAh×4セル

- 0.8A×60分間放電したGP1700mAh×2セル

以上の結果、90分のタイムアウトより早めに充電完了となっていますので1.25Aの充電電流は適当であったようです

電池の温度について一言

充電終了時にはかなり熱く成ります、メーカーや種類によって

多少の差があると想いますが、終了した直後さわった、かんじでは

カン酒のあつかんぐらいでした、温度計があれば測定したのですが

こんなに熱くなるとは想いませんでした、急速充電ですから

熱くなってあたりまえなんですね、良い勉強になりました。

充電中の電池の環境について

充電中はなるべく触らないほうが良いと想います

たえず触ったりすると、周囲温度が変化したのと同じ事になり

電圧勾配が変わり-ΔVの検出誤差に関係する可能性が有ります。

またアウトドアーでの充電は直射日光をさけ強い風にさらさぬよう配慮します。

12月25日 電池容量低下

電池 = ニッケル水素電池、単三GP1700mAh

4本1組で使用していたがどう言うわけか2組の内1本ずつ容量が低下した電池を見つけ

たので、その容量低下どうしを1組として3V機器に使用して様子を見た。

使っているうちにさらに低下しだした、普通なら10時間ぐらい持つのですが、1時間で使用

不能になる事態になり、これで終わりかな、と思っていた。

しかし低下した理由が分からないのが気になり、いろいろ考えた末、すこし荒っぽいが追い充電

を繰り返して見ることにした。

1回目 1.25Aの充電で 15分ぐらいで充電完了 10分間放置。

2回目 1.25Aの充電で 10分ぐらいで充電完了 10分間放置。

3回目 1.25Aの充電で 10分ぐらいで充電完了 10分間放置。

4回目 1.25Aの充電で ここで30分以上時間が経過しても充電完了にならず40分

経過した時点で電池温度の上昇などで強制終了させた。

ここで電池温度が冷めるまで放置し、同じ機器に使用してみた。

結果は見事買ったときと同じぐらいの容量を回復した。

機器はオートリバースのハンデイカセットだったので止まるまで使用した、時間を記録した分け

ではないので何時間動いたか分からなかったが翌日とまっているのを確認した。

ここまで放電させると電池に良くないのだが...。

改めて充電したら 1.25Aの充電で85分で充電完了となり充電特性が新品同様となった。

容量低下の理由は未だ分かりませんが、普通に使用して急に1本だけ容量低下の場合は追い充電

の繰り返しで回復する事が分かった。

過放電保護付きポータブル外部電源

また、使い込んでいくうちに、何か出ましたらこの場にて、再度の、結果報告といたします。

なにか不明な点が有りましたらメールにてどうぞ、私の分かる範囲でお答えします。

メールを出す

秋月の放電器のキットも買って有るがまだ組み立ててないので、我が家の超ローテク放電器をここにご紹介しておきます。

秋月の放電器のキットも買って有るがまだ組み立ててないので、我が家の超ローテク放電器をここにご紹介しておきます。 この二つは秋葉原で購入出来ます。

この二つは秋葉原で購入出来ます。 二つの基板をドッキングして

二つの基板をドッキングして